“Nuestro objetivo final es nada menos que lograr la integración del cine latinoamericano.

Así de simple, y así de desmesurado”.

“Nuestro objetivo final es nada menos que lograr la integración del cine latinoamericano.

Así de simple, y así de desmesurado”.

Gabriel García Márquez

Presidente (1927-2014)

-

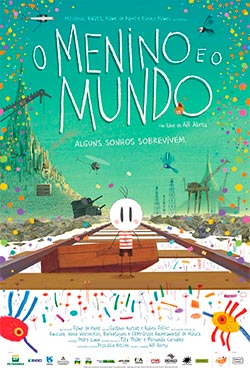

El niño y el mundo, una fábula filosóficaPor Dean Luis Reyes

Una de las preguntas que atraviesa la cultura del cine de animación es aquella que interroga por la viabilidad de utilizar el dibujo animado para abordar temas complicados y representar asuntos ambiguos. La respuesta de Walt Disney fue el desembarazo y el hiperrealismo, las anécdotas de dos tonos dramáticos y una sentencia moral como corolario. Lo gracioso y elemental era el terreno predilecto de la imagen animada en la “época dorada”, con la animación completa (o full animation) como forma regente; la ligereza, única aspiración de su reinado de lujo y complacencia.El gesto audaz de la Escuela de Zagreb, de Norman McLaren en la National Film Board canadiense, de los “desertores” de la United Productions of America (UPA), entre otros ámbitos de gestión de los discursos de la vanguardia del cine de animación moderno a partir de la década de 1950, que daba vida nueva a los experimentos que a través de los años 30 había conducido Oskar Fischinger, probó que los dibujos de rasgos elementales y formas simples podían acariciar ideas complejas y sensaciones abstractas.

Ahora que un nuevo estilo hegemónico acaba de imponerse con la animación tridimensional hiperrealista y el cuentecillo menos soso pero igual de conservador de Pixar es clonado en diversos centros de producción actuales, ¿es revolucionario volver al trazo menudo y a la planimetría del dibujo despojado de toda ambición decorativa? Porque es sencillez absoluta la sustancia de O menino e o mundo (El niño y el mundo, 2013), segundo largometraje del brasileño Alé Abreu, ganador del mayor lauro en su categoría durante el pasado Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.El niño y el mundo asienta su sustancia visual en el aspecto plástico con que el imaginario infantil manifiesta su impresión de la realidad: líneas titubeantes, extrañas sinusoides, mezclas arbitrarias de colores y rasgos, manchas más que formas legibles. Sin querer emular con la espontaneidad naif, usurpa los materiales de la imaginación naciente para fabricar un universo abstraído de los rasgos de contexto alguno. ¿Se trata esta retomada de la simpleza de un gesto a contracorriente, que quiere ser el envés de la hipersimulación del fotorrealismo vigente en la animación 3D industrial?

Más bien, es un acto de coherencia. El niño y el mundo tiene por fábula la aventura de descubrimiento emprendida por un chiquillo tras la partida del padre. Queriendo ser contada desde la perspectiva privilegiada del infante, el filme se adentra en este bildungsroman al tiempo que película de viaje. El hijo siente el vacío dejado en el hogar e imagina de continuo la presencia ausente hasta que decide emprender la búsqueda por su cuenta y riesgo. Lo que acontece a seguidas es el peregrinaje a través de un paisaje agreste, un croquis del universo de relaciones materiales que caracteriza el espacio social de la civilización humana actual.En ese viaje intempestivo, el niño va conociendo a personajes envueltos en faenas de supervivencia, las mismas que hicieron que su padre abandonara el hogar: un carretillero en la cosecha de algodón y un empleado de una fábrica de textiles le brindan amparo alternativamente. A través de ellos penetra el mundo del trabajo, del esfuerzo y la precariedad de la subsistencia, pero sobre todo de la ciudad como universo ávido de cuerpos que sacrificar al anonimato.

El niño y el mundo se instala desde el inicio como parábola antinómica. Todo el período introductorio es la descripción de un ámbito parnasiano, del entorno campestre donde el protagonista habita rodeado de las maravillas de la naturaleza y de las figuras amadas de madre y padre. Desde este punto Abreu dosifica su vocación hiperbólica: el campo es la residencia en bruto de los sentidos, territorio para la imaginación, el juego y la libertad. Asimismo, en este episodio florece el deseo de alegorías que atraviesa y sostiene la sustancia mítica del filme: madre y padre son Madre y Padre (el origen mismo), mientras que el hijo es la figuración de la potencia que abriga Lo Nuevo, la Posibilidad.Este manejo en general sutil de la energía conceptual que hace de El niño y el mundo una fábula filosófica, lo transforman también en una meditación acerca del espacio público como aquel escenario donde la vida humana se cristaliza o corrompe. Esto último, como radiación de fondo del relato puro y duro. Digo esto porque, si nos abstenemos de mirar el cuento de la búsqueda del Padre, que acaba en el descubrimiento del Yo –eso que los rapsodas de la Grecia primitiva conocían tan bien-, notaríamos la elaboración de una metáfora acerca del encuentro del individuo consigo mismo a través de un recorrido por el espacio material pero también metafísico, del espíritu y los valores que elabora mientras crece. Ello, porque el esfuerzo por relatar hace de El niño y el mundo el fracaso de esa fábula filosófica que es cuando vuela lejos y alto, cuando hace de su trama el trabajo con los elementos plásticos, con la sustancia elástica de las imágenes para acariciar conceptos más que acciones. Pero su relato, no obstante, reconcilia el conjunto con una retórica que, a fuerza de simple y llana, termina por cobrar una elocuencia admirable.

El continente formal de El niño y el mundo descansa en la hibridez y el instinto lúdico. Las abundantes líneas y formas geométricas puras que caracterizan sus diseños, las texturas de su visualidad, se corresponden con trazos a lápiz, crayola, tiza, tempera. Los personajes en general trasuntan su dimensión espiritual bajo la simpleza de los colores y un dibujo sencillo: un óvalo o esfera por cabeza, un volumen cuadrado o rectangular por cuerpo y líneas engrosadas por extremidades. Cuando el collage es la técnica regente en los fondos, se trata de otorgar cierto espesor a la planimetría imperante, o de evocar texturas materiales que alimentan el imaginario urbano aquí construido.

Pero hay un elemento que redondea el efecto de universo sugerido para el relato: el sonido. Si la dimensión visual de este largo es sugestiva y semi-abstracta, el sonido es insinuante, casi una esfera independiente. En verdad, tratase del verdadero elemento creador de perspectiva tridimensional, de profundidad perceptual, de orbis mundi. Alé Abreu no cae rendido a la tentación de convertir esta en una obra donde la dimensión aural –ausente como referente parásito en la animación, por cuanto no hay registro previo de realidad alguna, sino su producción absoluta- narre o tienda a la literalidad.

La construcción sonora de El niño y el mundo opta por la experimentación. Primeramente, al tratarse de un filme sin diálogos, los intercambios verbales entre los personajes son sustituidos por una jerigonza sin sentido, y asimismo los temas cantados asumen un dialecto de sonidos arbitrarios y concebidos como caprichos de la caja de aire humana. Artistas como Gustavo Kurlat y Rubén Feffer, el conjunto Barbatuques (especializado en percusión corporal), el rapero EMICIDA, pero sobre todo el GEM (Grupo Experimental de Música), que construyó un dispositivo para la producción de ruidos y ambientes –a partir de una instalación sonora con tubos de PVC, descargues de inodoros, llantas de bicicletas, sonajeros de madera, entre otros–, dieron a la banda sonora resultante una sustancia material y una carnosidad decisivas en la estructura resultante. El mundo plano de la animación adquiere tridimensionalidad, hálito y textura propia bajo esas invocaciones de la escucha.Volviendo al viaje iniciático de la criatura de marras: se trata de un viaje político. La búsqueda del Padre, el abandono del Hogar en la Naturaleza y el impacto de la Ciudad son los resortes de una meditación todo menos ingenua. Salir de la esfera privada, del círculo familiar, para descubrir la trama de los valores materiales y del consumo de los cuerpos como fuerza de trabajo invoca un comentario de fondo marxista y cuyo objetivo pareciera ser proponer una economía política del presente.

Metido en la ciudad, el niño se hipnotiza con la desconocida maravilla de un caleidoscopio; un ojo cerrado, el otro fijo en la maravilla mutante al interior del cilindro, acaba sobre un trasbordador que las grúas cargan de contenedores. Inadvertidamente, abandona su mundo en un viaje hacia una geografía a todas luces hiperdesarrollada, donde la carga de materia prima procedente del país emisor -rollos de tela en bruto- es descargada sin demora. Enseguida, la cualidad sinóptica de la animación ilustra el proceso mediante el cual la materia prima es transformada en objetos de consumo: pantalones, camisas, abrigos, que convenientemente empacados y bajo la imagen que marca que inunda el espacio público de aquel país -un ave rapaz de color negro-, son devueltos en similares contenedores a la economía subalterna de donde procediera el material que les diera origen.Aquí solo faltaría un comentario a propósito de la constitución de la trama de las economías dependientes y de los flujos de riqueza del capitalismo global. Algo innecesario: a su regreso, el niño y su amigo empleado en la fábrica de textiles descubren que la industria ha pasado a manos de la empresa cuya imagen reina en la geografía foránea. El nuevo dueño desembarca un ejército de máquinas que cumplen las mismas faenas que decenas de obreros. Mientras, otro ejército, esta vez de gente ávida de trabajo, desembarca en la ciudad desde la oscura barriga de un tren. El niño, azuzado por la visión del ferrocarril, en cuyo interior viera partir a su padre, corre expectante al encuentro de los pasajeros. Los forasteros son todos idénticos a su padre: hombres delgados, de sombrero, bigote y maleta voluminosa. Una cadena de autómatas para satisfacer la maquinaria autómata del capital.

Así destila la sustancia amarga de esta obra. El niño y el mundo comparte la sensación de crisis civilizatoria común en muchos discursos audiovisuales de hoy. Pero la suya no es una mirada agónica, sino un reconocimiento de lo que hay: la triunfante cultura corporativa del capitalismo global aspira a fabricar consumidores felices mientras consolida inmensos sectores de exclusión, humanos desechables como el universo material del que obtiene materias primas para reproducirse. El niño es uno más de tales desechos, destinado a ser consumido y tirado.Pero el mundo que el protagonista reconoce durante su viaje tiene también la plenitud de la resistencia. La fiesta, la música y la danza son los instrumentos de realización de multitudes que festejan fuera de la sociabilidad mecanizada del trabajo alienado. De las volutas multicolores que desprenden mientras celebran cobra cuerpo un ave espléndida que desde el cielo canta el goce de su libertad. El aparato militar la emprende contra la muchedumbre y un pájaro negro agujerea la magnífica figura alada. Acabada la revuelta, la televisión reseña los acontecimientos, además del resultado de un encuentro deportivo y algún cotilleo de farándula y moda.

Alé Abreu no oculta que el verdadero propósito de este relato es hacer un comentario militante. Lo subraya más de lo necesario, incluso, cuando la rabia consumista se ceba en el paisaje, dejando apenas desolación y el fuego extermina en su violencia hasta el fotograma por el que se escabulle el niño. Aparecen ahora secuencias documentales, material de archivo de riguroso origen fotográfico, ilustraciones de la voracidad humana sobre la naturaleza, bajo una música dramática: un subrayada innecesario.Finalmente, el niño ha vuelto a casa. Nos lo encontramos casi anciano y sin la alegría de antaño. El filme deja pensar que todo lo anterior ha sido fruto de su imaginación, o acaso un largo flashback. El Hogar vacío, Padre y Madre ausentes para siempre. Apenas la foto familiar que le acompañara a través de su viaje queda como recuerdo de aquel universo ideal. Eso, y la lata que enterrara antes de partir, atesorando en su interior un rastro sonoro de la melodía de flauta que entonaba el añorado Padre.

A su alrededor, no obstante, todo se regenera. Nuevas familias labran la tierra y un puñado de niños improvisan una banda de música retozona. A partir de las volutas que producen sus acordes, un pajarillo multicolor cobra cuerpo contra el cielo limpio. Alé Abreu ilustra de maravilla el círculo de la vida, forjado por desilusiones, aprendizaje y regeneraciones perennes. La imagen más serena de ese transcurso es aquella que da inicio y cierra su filme: un profundo zoom in hacia el interior de la estructura de una roca, que revela el entretejido de texturas, puntos, lazos, con que se trenza todo lo existente.

El niño y el mundo se alimenta, según Abreu, de Klee, Miró, Tapies, los brasileños Burle Marx, Volpi, y los imaginarios cinematográficos de Andrei Tarkovski y Hayao Miyazaki. Pero también de la cultura artística y política latinoamericana. Su estructura formal y es un crisol donde brillan las tradiciones del comentario social y el deseo de consumación de las mejores realizaciones humanas en una mirada cargada de eticidad y humilde honestidad. La animación latinoamericana alcanza con esta su mayoría de edad y obtiene con ella una obra mayúscula, hermosa al tiempo que profunda. Sin eludir la ambición axiológica o el recurso pedagógico, tan caros a la función instrumental concedida a la animación dentro de nuestras culturas cinematográficas, he aquí un modelo de manifestación superior para este medio inmenso y emotivo, del cual apenas solemos apreciar su apariencia graciosa.

No me tiembla la mano al escribirlo: probablemente estamos ante el más importante filme de animación latinoamericano de todos los tiempos.

(Fuente: Revista Cine Cubano)