“Nuestro objetivo final es nada menos que lograr la integración del cine latinoamericano.

Así de simple, y así de desmesurado”.

“Nuestro objetivo final es nada menos que lograr la integración del cine latinoamericano.

Así de simple, y así de desmesurado”.

Gabriel García Márquez

Presidente (1927-2014)

-

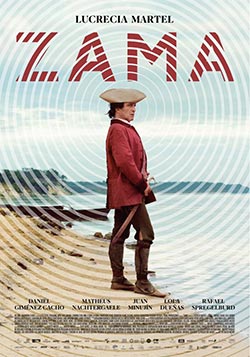

Zama, un clásico del cine argentino.Por Ezequiel ObregónNueve años hubo que esperar para reencontrarse con una obra de Lucrecia Martel, con toda justicia una de las realizadoras más apreciadas por la cinefilia internacional. Zama (2017), que se presentó en la 74 Mostra de Venecia, es una de esas gemas que aparecen de tanto en tanto, y que reconfortan no sólo por su calidad sino también por su fe en las herramientas específicas del cine.

Desde que irrumpió en el concierto de festivales internacionales con La ciénaga (2000), Lucrecia Martel se transformó en una realizadora impar. Su posterior obra (La niña santa, de 2004, y La mujer sin cabeza, de 2007) confirmó no sólo que su concepción del cine podía seguir triunfando en todos los frentes artísticos, sino que además podía funcionar como un sistema compacto; una serie de “ecos”, de palimpsestos de sentido capaces de enhebrarse, como si cada relato fuera un pliegue del anterior, la apertura del mismo universo. Y aunque Zama esté basada en la novela homónima de Antonio di Benedetto se percibe la misma coherencia estética y la misma pasión puesta en sus tres primeros films. Una precisión quirúrgica en el diagrama de cada plano.

La anécdota no es compleja, sólo en apariencias: Diego de Zama (soberbio Daniel Gimenez Cacho) es un enviado de la realeza española hacia tierras latinoamericanas, un asesor letrado envestido de un aura mítica desmentida por su paso cansino, el pesar de su mirada, el penoso derrotero que lo lleva siempre a la misma situación: pedirle al Gobernador que lo traslade. Su mujer y sus hijos reclaman su presencia. Y el hombre hace lo que puede, que es poco; apenas esperar, tener algún atisbo de ira que le sirva para demostrar su autoridad aún vigente, volver a insistir. De a poco su presente se hace más ominoso, con la latente amenaza de la enfermedad y la presencia (por menciones, por comentarios) de Vicuña Porto (el brasileño Matheus Nachtergaele), un adversario al que habrá que temer.

Si lo sencillo se termina revelando complejo es por mérito de la puesta de Martel, que cuenta con la capacidad de aunar en un solo plano revisionismo histórico, parodia y hondura psicológica. El preciosismo de su encuadre no es nunca abyecto, porque detrás de su detallado armado funcionan diversos niveles de sentido. El elemento sonoro, como en toda su filmografía, es central. Por momentos, los susurros adquieren un expresionismo único, al borde de lo indescifrable, nuclear para explorar esa degradación de la subjetividad de Diego de Zama, quien entra –metraje mediante- en un laberinto febril en medio de tierras en donde tanto indígenas como superiores parecen ocuparse de todo menos de él.

En recientes declaraciones durante la presentación del film en la 74 Mostra de Venecia la realizadora advirtió que más que pensar en Zama como la historia de “un hombre que espera” la pensó como un relato sobre la identidad. Su película adscribe a esta idea. El personaje no se puede amoldar a eso que se supone que fue. El film también aborda el discurso en su dimensión más compleja. Lo intransferible, aquello que supera lo comunicativo propio de la palabra, es el cuerpo, la zona vedada para Zama; el deseo sobre su esposa que está lejos, el fugaz deseo hacia otra (Lola Dueñas, en la piel de Luciana Piñares) que funciona como la bisagra entre un mundo antiguo en decadencia y uno nuevo en el que la mujer tendrá más relevancia. También de eso habla el film; de los nuevos sistemas de pensamiento, de los “capítulos de la historia” por venir que pueden vislumbrarse aún en los momentos más confesionales, más íntimos.

Vale la pena detenerse en cada plano, motivo que exige un primer visionado atento y otros posteriores para adentrarse mejor en el “universo Martel”. Todo establece un sistema; desde la aparición escurridiza de una llama hasta el detallismo de un juguete de tiempos pretéritos en pleno movimiento, desde la furia de un cardumen hasta el recitado de un niño. El resultado de la suma de esos elementos es algo más que eso: es una red de sentido que nos sirve para pensar la totalidad. Por esto y mucho más Zama, que tiene previsto su estreno para el 28 de septiembre, ya es un clásico del cine argentino.

(Fuente: Escribiendocine.com)