“Nuestro objetivo final es nada menos que lograr la integración del cine latinoamericano.

Así de simple, y así de desmesurado”.

“Nuestro objetivo final es nada menos que lograr la integración del cine latinoamericano.

Así de simple, y así de desmesurado”.

Gabriel García Márquez

Presidente (1927-2014)

CRITICA

-

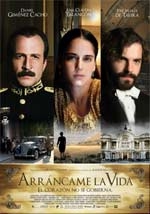

Arráncame la vida: "correr el riesgo que supone hacer buen cine comercial"Por Fernanda Solórzano

En los días previos al estreno de la película Arráncame la vida, un periódico en su versión en línea publicó una nota que contenía cifras y datos sobre la producción, y algunas opiniones de la escritora Ángeles Mastretta, el director Roberto Sneider y algunos productores de la 20th Century Fox. Al calce de la nota, se invitaba a los lectores del periódico a expresar en un foro su opinión sobre la adaptación al cine de la conocida novela.

En contraste con el tono fáctico y neutral de la nota, las opiniones de quienes —recuérdese— aún no veían la película eran para ponerse a temblar. Que si no ganaba un premio sería dinero tirado a la basura, que mejor deberían darse a conocer las verdaderas obras de arte, que debió haberse apoyado a jóvenes creativos y desconocidos, que hacen falta argumentos que nos enriquezcan estética y artísticamente. Y así. Uno de los opinadores lamentaba por anticipado que buena parte de la población iría a ver la película y pensaría que era buena. ¿Por qué?, se preguntaba. Porque eran ignorantes, se alimentaban de lo que estaba a la mano y no sabían cuestionar lo que veían. Todas estas cosas, decía, le provocaban ardición.

Por estas y otras razones, el estreno de Arráncame la vida fue, sin duda, de los más esperados del año. Pesaba, por un lado, su carácter de superproducción: 65 millones de pesos la convertían en la más cara del cine mexicano hasta hoy. A esa cantidad se sumaría un millón de dólares que 20th Century Fox invertiría en su publicidad, y un lanzamiento con quinientas copias el día de su estreno, cifra también récord en distribución nacional. Otro de los motivos, de menor interés mediático, era que el megaproyecto había sido asignado a un director de una sola película, exhibida quince años atrás. Y por último —pero no menos importante— estaba el tema de la adaptación cinematográfica: basada en una novela exitosísima, la película no libraría los juicios de la comparación.

Era un estreno esperado, considerando que en este país la expectativa no siempre pone sus miras en la cristalización de los proyectos. Con más frecuencia que no, se quiere que algo excepcional no suceda o, ya de plano, que suceda mal. De preferencia, estrepitosamente mal. Una y otra vez, nos tranquiliza la certeza de que estamos todos subidos en el barco de la incapacidad. Esta especie de simpatía por las batallas perdidas hace que se considere el riesgo un sinónimo de tontería o derroche. Y, como sugieren los citados arriba, cancela la posibilidad de que las cosas sí sucedan, y, encima, sucedan bien.

Contra toda expectativa (en su modalidad mexicana), la película Arráncame la vida reivindicó esa posibilidad. La película dirigida por Roberto Sneider cumple y rebasa las exigencias del melodrama de época: hace verosímiles tiempos y espacios perdidos, sin perder de vista que el centro de ese género es el forcejeo sentimental de los personajes. Si bien la novela de Mastretta hace una radiografía política del México de mediados del siglo XX, es gracias a Andrés Ascencio, a su esposa Catalina Guzmán y a su amante Carlos Vives que el autoritarismo, la corrupción y los modos de perpetuarse del partido oficial dejan de ser abstracciones. De haberse minimizado la historia del triángulo amoroso para —como sugirieron algunos críticos— hacer un análisis más a fondo del panorama político, la cinta se habría panfletizado innecesariamente. No debe subestimarse al público en su capacidad de trazar paralelos entre el México de entonces y el de hoy.

Sobre el asunto del presupuesto y primer motivo de indignación: 65 millones de pesos apenas alcanzan para no echar mano de pelucas tiesas, de muebles “antiguos” del período que sea y de todo aquello aterciopelado que en la tradición de “Teatro Fantástico” llegó a ser código de un “tiempo pasado” (entre más artificial, mejor). Si el presupuesto es desorbitado, lo es solo en el contexto de una industria cuyos largometrajes cuestan un promedio de 20 millones de pesos. En 2007 el presupuesto promedio de una película hollywoodense fue de 106 millones de dólares. Posiblemente el presupuesto de 6 millones de dólares de Arráncame la vida también sería, por esos lares, motivo de indignación.

¿Y no es absurdo comparar industrias? Lo sería si la recreación del México (capital y Puebla) de los años treinta y cuarenta lograda en Arráncame la vida fuera pobretona y hechiza. Pero ocurre que no es así. El diseño de producción del mexicano Salvador Parra no solo es impecable (de “primer mundo”), sino que evita que la grandiosidad de los escenarios acabe robando escena y se convierta en tarjeta postal. La fotografía del español Javier Aguirresarobe (Los otros, Hable con ella) contribuye a narrar visualmente lo que es esencial en la historia: el brote de una conciencia y las consecuencias de la introspección.

Los otros factores de riesgo, el director asignado y la adaptación del libro famoso, ¿eran buenas opciones, por separado y en combinación?

Sí y sí. La ópera prima de Roberto Sneider, Dos crímenes, rompió con mitos menores (que los buenos libros no hacen buenas películas, que los directores no escriben bien, que los guionistas no saben dirigir) y con una idea que, más que mito, pesaba como maldición: que era imposible llevar al cine el humor de la literatura de Jorge Ibargüengoitia.

La novela Arráncame la vida, por su lado, tiene la virtud de hilar su discurso a través de diálogos simples y libres de pretensión. La narración en primera persona —voz de la ingenua Catalina Guzmán— exigía pasar los subtextos por el filtro de un personaje incapaz de cualquier elaboración feminista, tanto por anacronismo histórico como por su origen y formación. Un relato —y no un ensayo novelado—, el libro de Mastretta era ideal para ser adaptado.

Aun así, manos equivocadas podrían haber traducido el texto a una serie de viñetas vistosas que explotaran la nostalgia. En manos de Sneider, Arráncame la vida tomó la forma de una película que desdeña lo ornamental y define a sus personajes a través de su comportamiento y diálogo. Más allá de que el estilo de Mastretta facilitara la adaptación, Sneider debía lidiar con una complicación no menor: la novela se narra desde la subjetividad de Catalina, y por lo tanto el lector asume que el punto de vista es parcial. La película, sin embargo, debía ofrecer a su espectador (en cine, casi siempre omnisciente) personajes con atributos que les dieran corporeidad.

Basado en la vida y excesos de Maximino Ávila Camacho, el personaje de Andrés Ascencio sugiere una presencia pedestre. Macho, asesino y corrupto, desprecia a los que hacen gala de sensibilidad y sofisticación. Actor de matices finos y que tiende a interpretar personajes de complejidad psicológica, Daniel Giménez Cacho no vendría a la mente como primera opción para encarnar al primitivo Ascencio. El acierto de su casteo, sin embargo, se hace evidente cuando uno comprueba que su personaje es al mismo tiempo un villano repulsivo y un imán con pies. Confirmando su estatus como uno de los mejores actores del país, Giménez Cacho vuelve comprensible la fascinación (y no sólo el miedo) que Andrés ejerció en Catalina y en muchos otros hombres y mujeres a su alrededor.

En un fenómeno inverso, Ana Claudia Talancón presta a Catalina atributos que no por ser físicos son menos poderosos. El cine se beneficia de rostros que lancen un cierto mensaje, incluso sin tener la intención. En el caso de Talancón, el mensaje es un híbrido de inocencia y precocidad, reforzado por su interpretación de provinciana corrompecuras en El crimen del Padre Amaro. No es sólo que sea una actriz guapa, sino que exuda atributos perfectos para el papel. Sin los registros de Giménez Cacho ni, mucho menos, su experiencia, logra que su personaje dé pelea al personaje de Ascencio.

Podría escribirse otra nota sobre aquello que faltó y sobró. Hizo falta, por ejemplo, la escena en la que Ascencio hace firmar a Catalina —y frente a Carlos Vives— la compra del Sanborns de los Azulejos. O bien, sobró la escena en la que Catalina menciona en un voice over el regalo de Andrés. Mucho más imperdonable es el desperdicio de la actriz Irene Azuela en el papel de la hermana de Catalina, mínimo en la novela, casi mudo en la adaptación.

Quizás en un solo caso se le permite a una película mexicana ser arriesgada: cuando es hermética y autoimportante, y no interesa si no la ve nadie porque el verdadero arte es así; entiéndase: una experiencia opuesta al buen sabor de boca que deja Arráncame la vida. Acaso es hora de correr otro tipo de riesgo: el de filmar películas en formatos accesibles (y no por eso anacrónicos), contar historias e incluir personajes que le hablen a un público amplio (y no por eso ignorante) e invertir en producciones sumas que garanticen una calidad decorosa y una recuperación en taquilla (no siempre una ambición diabólica o, para el caso, neoliberal). En corto, correr el riesgo que supone hacer buen cine comercial.

(Fuente: Letras libres)

Copyright © 2026 Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Todos los derechos reservados.

©Bootstrap, Copyright 2013 Twitter, Inc under the

Apache 2.0 license.